月経周期やライフステージの変化によって起こりやすい女性特有の病気と、その検査、治療法をまとめました。気になる症状や不調があれば、早めに婦人科を受診しましょう。

月経困難症

月経痛とは、月経中にみられる下腹部痛や腰痛などの痛みの症状で、頭痛や吐き気などの症状を伴うこともあります。通常、月経開始後数日続きますが、その後は自然に軽快します。月経痛が強く、日常の生活に支障がある場合には、月経困難症と診断されます。

月経困難症は、検査では明らかな異常がないのに痛みがみられる機能性月経困難症と、子宮内膜症や子宮筋腫、子宮腺筋症などの婦人科の病気が原因となって生じる器質性月経困難症に分けられます。

治療

機能性月経困難症は、鎮痛剤や漢方薬、低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤(LEP)の使用で症状をやわらげることができます。また、規則正しい生活やストレッチなどの運動によっても症状が緩和される場合もあります。

器質性月経困難症は、機能性と同様の薬の治療に加え、疾患に対する根本的な手術療法を選択する場合もあります。

月経前症候群 (premenstrual syndrome : PMS)

月経開始の3~10日くらい前から月経までの間にあらわれる、こころやからだの不調を月経前症候群といいます。気分がしずむ、イライラする、頭痛、むくみなどがよくみられる症状です。月経が開始されると速やかに症状は消失します。

治療

漢方薬や低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤(LEP/O C)などを用いて、症状の緩和を図ります。こころの症状に対してはカウンセリングや抗うつ薬が有効なこともあります。

無月経・月経不順

無月経は、初経(初めての月経)が18歳までにおこらない原発性無月経と、初経以降に3か月以上月経がみられない続発性無月経に分けられます。

月経周期は通常25-38日の間にあり、その変動が6日以内であれば正常月経周期と定義されていることから、それをこえる月経のばらつきを一般に月経不順と言います。しかし、月経周期には個人差が大きいため、月経不順のすべてに治療が必要とは限りません。

検査

初経年齢は体脂肪などによって個人差がありますが、15歳になっても初経がみられない場合は検査を考慮します。また、初経後数年は月経周期や月経量にばらつきがみられますが、10代後半になっても月経周期のばらつきが大きいときや無月経が続く場合には、検査が必要になることもあります。

検査は超音波検査で、子宮の内膜や卵巣の状態を確認します。性交渉の経験がある場合には膣から検査を行いますが、若年者ではお腹の上や直腸から痛みなく検査を行うことも可能です。医師が必要と判断した場合には、血液検査で女性ホルモン(エストロゲン)や脳のホルモン(下垂体ホルモン)を測定します。

治療

無月経や月経不順の原因によって治療が異なります。若年者においては、体重の変動(急激なダイエットや過度なスポーツ、ストレスによる過食など)が原因で月経異常がみられることも多いため、その場合には食事療法が主体となります。

月経を順調におこすための薬物治療としては、漢方薬やホルモン補充療法が行われます。また、月経不順で月経痛や過多月経などの症状も伴う場合には、低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤(LEP)が使われます。

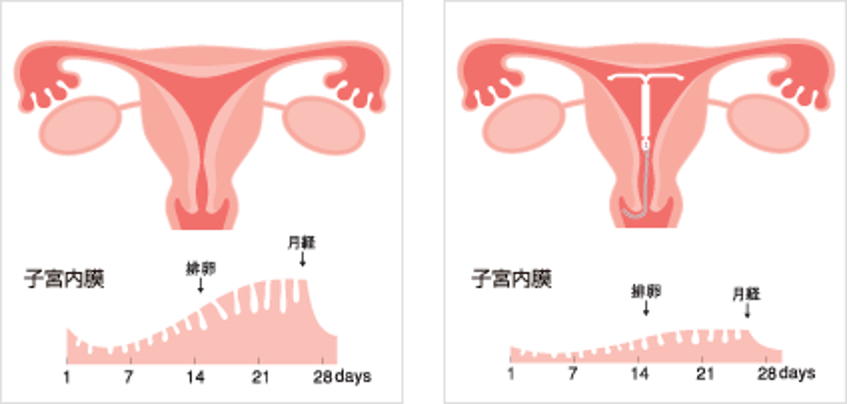

子宮内膜症

子宮内腔の表面をおおっている膜が子宮内膜です。子宮内膜に似た組織が卵巣、卵管、腸管などの本来は存在しない場所で増殖するのが子宮内膜症です。卵巣に血液がたまって嚢胞ができる卵巣チョコレート嚢胞がよくみられます。

そのほか、子宮や卵管、卵巣、腸管などの臓器の周囲に癒着を形成します。症状は月経痛で、病気が進行すると月経以外の時期に痛み(下腹部痛、腰痛、性交痛、排便痛など)を伴うことがあります。不妊の原因になることもあります。

治療

薬物療法、手術、両者を組み合わせた治療があり、年齢や病状の程度、妊娠希望の有無などによって個別に選択されます。

薬物療法では、軽度であれば鎮痛剤による痛みの治療を行いますが、症状が強い場合には低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤(LEP)やプロゲスチン製剤(ジエノゲスト)などの女性ホルモンの分泌をコントロールする治療を行います。

手術療法では、卵巣チョコレート嚢胞摘出術や卵巣切除術、癒着剥離術などが行われます。

子宮筋腫

子宮の筋肉から発生する良性の腫瘍です。筋腫ができる場所によって症状も異なります。

- 漿膜下筋腫

子宮の外側に突き出るようにできる筋腫です。月経過多などの症状は少なく、大きくなれば周囲の臓器を圧迫するため、頻尿、便秘の原因になることもあります。

- 筋層内筋腫

子宮の筋肉の中にできる筋腫です。月経痛や過多月経(月経量の増加)などの症状がみられます。

- 粘膜下筋腫

子宮の内腔に突き出るようにできる筋腫です。筋腫が小さくても、月経痛や過多月経、不正性器出血などの症状がみられます。

治療

症状に応じて鎮痛剤や造血剤(鉄剤)を使います。症状が強い場合には、低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤(LEP)やGnRHアゴニスト(もしくはアンタゴニスト)などのホルモン治療を行います。

筋腫が大きい場合や薬物療法で症状の改善が望めない場合には手術療法を行います。手術療法では年齢や妊娠希望の有無によって、筋腫核出術か子宮摘出術が選択されます。

子宮腺筋症

子宮の筋肉の中に子宮内膜に似た組織が認められ、子宮が部分的もしくは全体的に大きくなります。月経痛や過多月経といった子宮筋腫と似たような症状が現れます。

治療

治療法も子宮筋腫と同じように、鎮痛剤、ホルモン治療、手術を行います

子宮頸がん

子宮頸部と言われる子宮の入口に発生するがんで、異形成といわれる、がんになる前の状態を何年か経てから、がんになります。異形成の時期では症状がなく、おりものや出血、痛みもありません。

検査

子宮がん検診として一般に行われているのが、子宮頸がんに対する細胞の検査(細胞診)です。最近では、HPVの感染の有無を調べられるHPV検査が併用されることもあります。HPV検査は細胞診よりも感度(病気がある人が陽性となる割合)が高いため、頸がんやがんになる前段階(異形成)の見落としが少なくなる可能性があります。細胞診で異常がみられた場合には、組織検査で確定診断が行われます。

治療

がんになる前段階の異形成でみつかった場合には、子宮頸部の一部を切除する円錐切除術で子宮を残すことが可能です。また、妊娠希望がある場合には子宮を切除しないレーザー蒸散術が選択される場合もあります。

初期の子宮頸がんには円錐切除術もしくは子宮摘出術が行われます。進行すると子宮だけではなく、子宮の周囲にあるリンパ節や卵巣、卵管なども含めて摘出することになります。進行期によっては手術とともに抗がん剤、放射線治療などを単独あるいは組み合わせて行われます。

予防法

HPVワクチン(子宮頚がんワクチン)の接種により、子宮頸がんを予防できます。ワクチンは有効な予防手段ですが、子宮頚がんのすべての原因には対応できないため、定期的にがん検診を受けることが大切です。

子宮体がん

子宮体部に発生するがんで、閉経前後の女性に多くみられます。月経不順が続いている女性では30~40歳の若年でみられることもあります。早期から不正出血等の自覚症状を認めることがあります。

検査

子宮の中(子宮内膜)から細胞をとる細胞診です。不正性器出血がある場合や、超音波検査で子宮の内膜が病的に厚い場合に行われます。

子宮頸がんの細胞診と比較して感度の低い検査であるため、一般検診としては通常行われず、子宮がん検診においては症状がある人のオプション検査として、また二次検診(精密検査)として行われています。細胞診で異常がみられた場合には、組織検査で確定診断が行われます。

治療

子宮摘出の手術が行われます。がんの種類によっては若年で初期の場合に限って、ホルモン治療が行われることもあります。

子宮頸がんと同様に、進行すると子宮の周囲にあるリンパ節や卵巣、卵管なども含めて摘出することになります。進行期によっては手術とともに抗がん剤、放射線治療などを単独あるいは組み合わせて行われます。

卵巣腫瘍

卵巣の正常の大きさは親指の腹よりも大きいぐらいで、閉経するとそれより小さくなります。卵巣腫瘍は卵巣にできる腫瘍で、良性、境界悪性、悪性にわけられます。症状が現れにくく、偶然検診で見つかることも少なくありません。

腫瘍が大きくなると下腹部の圧迫感や膨隆がみられます。また、腫瘍がお腹の中で捻じれた場合には急激な下腹部痛が生じます。

治療

悪性の可能性が低く、サイズが小さい場合には経過を観察することがありますが、基本は手術療法です。年齢や腫瘍の大きさ、種類に応じて、卵巣を摘出するか腫瘍部分だけを摘出するかを選択します。悪性の場合には卵巣だけではなく、子宮やリンパ節などを摘出します。

更年期障害

更年期に現れる様々な症状で、他の病気によらないものを更年期症状といいます。ほてりや発汗、冷え、動悸、不眠、イライラ、抑うつ症状、頭痛、肩こりなどの症状がみられます。卵巣機能の低下(女性ホルモンの低下)に、加齢や精神的な要因、環境因子などが合わさって起きる症状と考えられています。

症状の程度は個人差が大きいですが、日常生活に支障をきたす場合は更年期障害となります。更年期女性に認められる症状については、下記のホームページをご参照ください。

日本女性医学学会「よくある女性の病気」

治療

漢方薬やホルモン補充療法(HRT)が行われます。また、生活習慣の改善(規則正しい食生活、禁煙、アルコール摂取の制限、減量)や定期的な運動によって、ほてりや抑うつ症状、不眠が改善されることもあります。

閉経関連泌尿生殖器症候群

閉経後の女性ホルモンの低下によって外陰や腟周囲に不快な症状がみられることで、腟の乾燥感や痛み、性交痛、頻尿、尿失禁などの症状が起こります。

ほてりなどの他の更年期症状と比較すると、閉経後から数年~10年以上と年数がたって症状がでてくることも少なくありません。

治療

日常生活の指導(陰部の過剰な洗浄をしないなど)や、局所のケアとして保湿剤や潤滑剤を使用します。また、症状が強い場合にはホルモン剤を使用します。最近では、レーザー治療が行われる場合もあります。

骨粗鬆症

骨の強さが低下して骨折しやすくなる状態を骨粗鬆症といいます。診断は、骨密度検査や過去の骨折の有無などを確認する問診で行われます。

治療

骨密度は女性ホルモンが低下する閉経後に急速に低下するため、骨粗鬆症と診断される前からの生活が重要です。骨を強くするためには、食事によるカルシウムやビタミンDの摂取、継続的な運動、適度な日光浴、禁煙が有効です。骨粗鬆症に対しては薬物療法が行われ、ビスフォスフォネート剤や年齢によってはホルモン補充療法(HRT)などが行われます。

性感染症(STD)

性行為により、人から人へと直接感染する病気を総称してSTDといいます。クラミジア感染症、膣トリコモナス症、淋病、梅毒、尖圭コンジローム、性器ヘルペス、HIVなどがあります。

自覚症状の少ない病気もあるため、気付かぬうちに病気が進行し、パートナーに感染させてしまうケースも見受けられます。検査には病気の種類に応じて、血液検査やおりもの培養検査があります。

治療

抗菌薬や抗ウイルス薬を使用します。パートナーとの同時治療が必要な場合もあります。